「絵は生きる杖、鏡」と語る名倉要造の40年以上に亘る表現活動の膨大な作品群の中から作品を展示。病と出会い、絵と出会い、心の杖として鏡として絵を描き続けてきた、波瀾に満ちた道のりを紹介します。

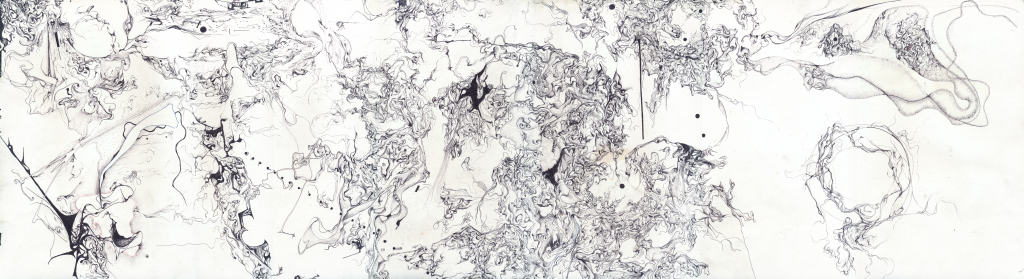

名倉要造さんの『幸への黒い扉』について

……この絵はですね。3回目の入院の時の体験がもとになっているんです。強制入院で保護室に入れられ、強い薬で抑えられ、手足を縛られて身動き出来ない状態だったんです。10日か2週間位経った頃、ドアがすーっと開いて、スケッチブックを差し出してくれた人がいたんです。そのときは誰だったか分からなかったんですよ。強い薬で記憶が消されているので、はっきり覚えてないんですよ。後から聞いたらそれは安彦先生だった、と分かったんですが……

これは、ドキュメンタリー映画『心の杖として鏡として』の前半の場面で、名倉さんが「“癒し”としての自己表現展」のギャラリー・トークの会場で自作の『幸への黒い扉』と題された100号の大きな油絵を前にして語っている言葉である。

退院後、竹ノ塚(東京・足立区)のアパートから2時間以上もかけて、毎週八王子・高尾にある平川病院のアトリエに通い、絵を描き続けた。専用のイーゼルに立てかけた大きなキャンバスにへばりつくようにして、まるで自分の身体から絞り出したまんまのような赤・黒・黄色の絵の具を分厚く盛り上げて縦・横の線を刻み込むように描いていた。その姿がいまも鮮明に思い返される。名倉さんの言葉が続く

……描きかけのこの絵を観た人に、「これ何?」と言われ、自分でもこれだけじゃって思って、ここに黒で描いたのが窓というか、病院の出入口の扉ですね……

鍵と鉄格子に閉ざされた保護室から一時一刻(いっときいっこく)でも早く出たい。が、退院してここからの出口であり、そして再起、再出発のための入り口であるはずの向こう側は黒く、暗くて先が見えない。その時の苛酷な体験を大きな作品に刻み込んでいる。

真っ黒な、汚水の悪臭に満ちた下水道のトンネルの中を彷徨(さまよ)い続けている若い男女の一団が前方にほの明るい光を見つける。歓声をあげて駆け寄る。出口と思ったトンネルの先の丸穴は、鉄格子で塞がれていて出るに出られないどんづまりだった。トンネルの真下は川。その川の向こう側の景色は遠く隔たった彼方の別の世界の様に映じている。これはナチス占領下におかれたワルシャワでのレジスタンス地下運動の悲劇を描いたアンジェイ・ワイダ監督のポーランド映画『地下水道』のラスト・シーンだ。今から半世紀前、私の学生時代、激動の1960年代に観たワイダのもうひとつの傑作『灰とダイアモンド』とともに一生忘れられない名画だ。

『幸への黒い扉』と『地下水道』は時代も国籍も遭遇した状況もそして表現様式も異なるが、二つの作品は奇しくも、共通の主題を描き、歴史的、そして個人の重大な体験をありのまま証言している。出口無しの、暗く、重たい現実と向き合い、描かざるを得ないというポジティブな意志が刻み込められている。内容や結末が暗いからといって、ただ「暗い」のではなく、だからこそ重く深いのだ。その先が閉ざされているから「希望が見えない」のではなく、自分の置かれた情況を見つめ、ありありと表現されている原点からの声が観る者に、訴え、問題を突きつけてくる。

人生の大部分を精神医療の中に過ごして・・・・~保護室の中で描き出した絵が名倉さんの生を支え活かした~

名倉さんとの付き合いは40年になる。私も半生以上を精神医療とのかかわりで歩き続けてきているが、名倉さんはその同じ道を、自分の意思ではなく、不自由な中で生きつづけてきたことになる。

“俺の人生なんだったんだ! 大学を出て病院に入れられて、ずっと病院から離れられないんだよ! もう60になるんだ、還暦だよ!”名倉さんに強く、その言葉をぶつけられ、(ほんとにそうだ!…)という思いを重く受け止めながら、私は医療人として、なんとも誠意を持って返す言葉がなかった。

彼は、長い間、その様なことを言ったことはなかった。彼は、ひたすら、黙々と「精神病患者」の生き方をしてきていた。しかし彼の中では、常に“何故だ?”と、解らないことに疑問を抱く、繊細な感覚があった。しかし同時に持ち合わせている彼の優しさが、常に自分を抑えるものになっていた。

洋傘の老舗のお店の長男として生まれた名倉さんには弟妹が5人いた。体の弱い御両親に代わって、学生時代から店に出て手伝いをしていた。従業員も2~3人いて、“従業員には給料が出されていたが俺には全く出ないんだ、親は俺には全くくれないんだ。”と、後になって訴えられた。当時、気になりながらも、兄弟も多く、両親も弱く、彼はそれを口にせず、ただ黙々と働いていたのだろう。大学を卒業して、彼は他の車関係の仕事に就いた。外で働いて、給料を渡された体験から、彼の中で気になっていたそれまで家で自分の働いた分の金がどうなっているか、初めて親に問いかけたのであろう。同じ頃彼は銀行にも行って居る。銀行の店員と話してるところで、銀行のシャッターが自分の周りで降り始め、緊張していた彼は、そこで“何か変だ!”と言う不安に捉われる。彼は自分の家の2階から飛び降り、入院となった。

“病院の檻の中で、薬だけ飲み続けていたよ。…絵描きたくても絵の具もなくて、泥糞で描いたよ”…その保護室に安彦さんが画材を持って訪ね、絵を描くことに夢中になる。名倉さんはその頃の保護室の格子の絵を描いている、それは実際のものより美しく描かれている‥‥。

入院中何度か御両親が来られる。御両親ともに、“ようちゃん、ようちゃん”と優しく、彼も御両親を前にすると、日ごろ気になっていることを口にしない。御両親が帰られると“あれだからな~、お袋は、ぼくがここにいればいいんだよ、家に帰るのは嫌なんだ。”と言う。

確かに退院になると、いつの間にか、彼の住居は小金井だったり、八王子になったり、足立区であったり、結局、彼が言うように、大学卒業後入院したら、彼の生活はほとんど病院かその周辺になっていた。

もちろんその周辺の生活の中で彼は絵を描き、当事者の集まりで街の中に出て展示会や座談会を持ち、彼の個性が、当事者の会(オアシス)のシンボルになるような密接な支えあうものになっていた。それが「“癒し”としての自己表現展」を作り、名倉要造さんの生きる場でもあった。

昨年(2010年)夏、父上がなくなり、続いて母上、三男の弟さんと現実にこのようなことがあるのかしらと思うほど悲しみが重ねられ、要造さんはあわただしく実家に行ったり病院に戻ったりした。“死んじゃったらどうしようもないものな~”と言う彼の言葉の中に、彼はまだ両親との間に話したいことがあったのだと考えさせられる。特にお母さんと話し合い、和解が必要だった。彼の胸のうちを考え、私はいたく不安だった。

その数日後、名倉さんが新しい絵を描いてる! と聞き私は、足立病院の造形室に急いだ。驚いた! ・・・赤く真紅に燃え上がる炎、彼の中の残された思いが怨念を含めて燃え広がった。と私には思えた。ほっとした。彼は40年の思い抱き続けた怨念を昇華した!

今、名倉要造さんは大森の実家に現住所を移し、御両親がいなくなって初めて、自分の家に戻り、そこから病院の造形サークルや外来に通っている。家に、ほとんど居なかった兄貴との生活に、弟も妹も始め戸惑いがちだった様子と聞いたが、生来優しく、長男として弟妹思いであったので、弟、妹各々に、あまり話し合わない中で、今後の家のことの相談役にもなり、やっと家族の繋がりを感じてきてることを知らされる。家に帰る名倉さんの後姿は次第に自然さと暖かさを漂わせている。

2011年2月